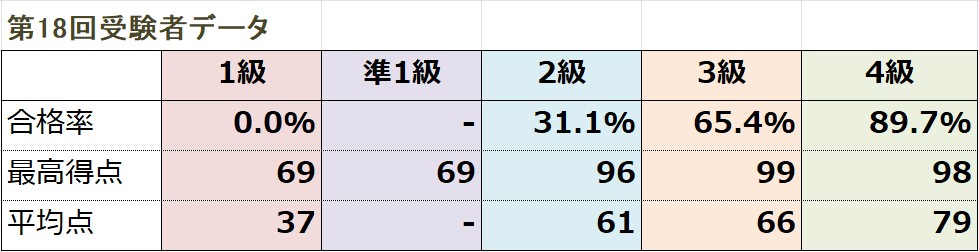

〇第18回 天文宇宙検定 受験者データと講評

○第18回 天文宇宙検定受験者データ

※公開数値は、すべて会場受験とオンライン受験を合算したもの。

○第18回 点数分布・受験者年齢構成・正答率

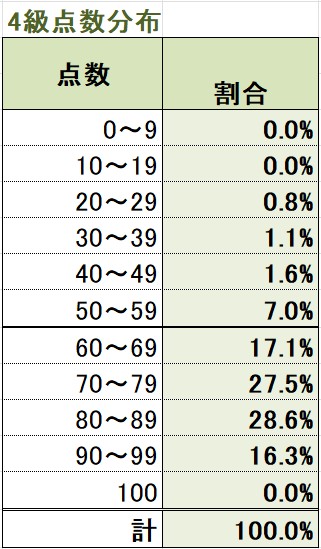

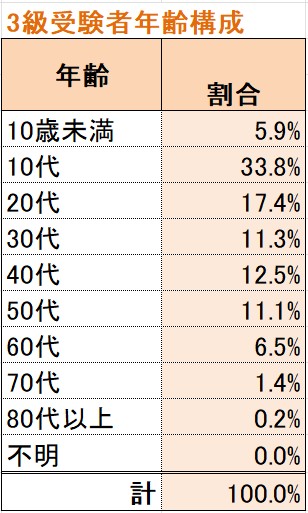

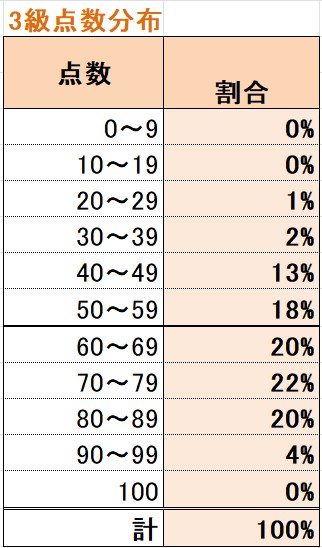

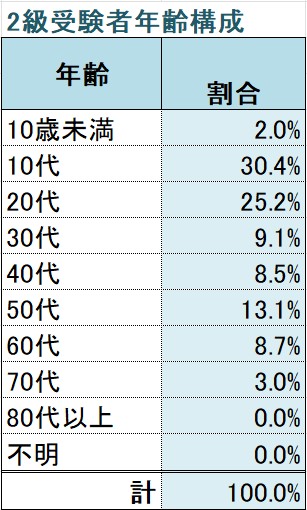

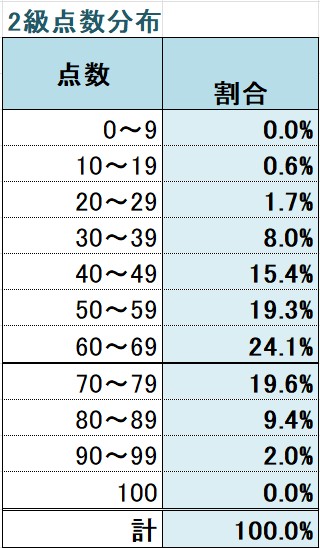

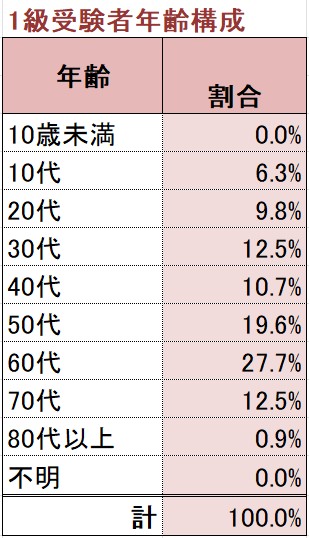

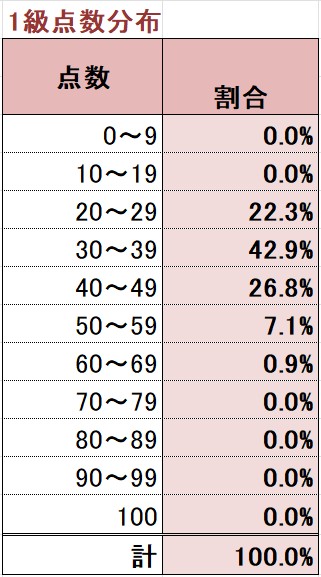

各級受験者の点数分布表、受験者の年齢構成表とあわせ、各級の設問について正答率の高かった問題、低かった問題についてみてみよう。なお点数分布の太線は合格点を表す(1級試験60点以上で準1級合格、70点以上で1級合格となる)。

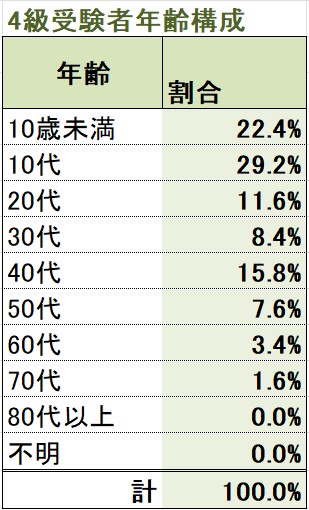

〇4級

■正答率の高かった問題

【問31】太陽表面にみられる黒点の説明のうち正しいものを選ぶ問題(96.2%)。「まわりよりも温度が低いため暗く見えている」が正答。太陽表面が約6000℃であるのに対して、黒点は約4000℃。現れる位置や形、数が決まっているわけではない。【問15 】探査機「はやぶさ」が探査した「イトカワ」の天体としての種類を問う問題(95.1%)。正答は「小惑星」。その大きさや形はさまざまで、火星の公転軌道と木星の公転軌道の間には、数百万個を超える小惑星があり、小惑星帯と呼ばれている。

【問29】日本における午前10時ごろの太陽の位置を図から選ぶ問題(94.8%)。東京(北緯36度)の場合、1年で一番昼が長い夏至(6月21日ごろ)には、太陽の正午の高さが1年で一番高くなる。

■正答率の低かった問題

【問17】現在進行中のアルテミス計画のミッションについて問う問題(21.2%)。ミッションを正しく3つの段階にわけたものを選ぶ問題。現在はミッションⅡである月周辺まで4人の宇宙飛行士の飛行が計画されている。【問22】太陽系を脱出した探査機が他の太陽系の中を通過する確率を問う問題(27.8%)。探査機「ボイジャー」が他の恒星を中心とする直径1光年の範囲を通過する可能性は100億~1000億年に1度ほどと考えられている。

【問21】双眼鏡本体に書かれている数字の意味を問う問題(42.6%)。設問では、10×42と書かれている写真が添えられていた。これは、双眼鏡の倍率とレンズの直径を示すもので、本問の場合だと、倍率10倍で、レンズ口径が42㎜であることを示す。

〇3級

■正答率の高かった問題

【問9】古代中国での主要な五惑星に含まれない惑星を選ぶ問題(97.8%)。海王星は理論的予測に基づいて1846年に発見された惑星で、五惑星には含まれていない。海王星の発見については国際的な先取権論争が生じたことでも有名である。【問1】古代ギリシャ語で月を表す言葉を選ぶ問題(89.8%)。ギリシャ神話の月の女神の名前「セレーネ」が正解。ギリシャ神話については、主に4級で取り扱うが、天文学とは関わりが深い。【問16】国際宇宙ステーション(ISS)では、1日に平均何回、日の出を迎えるかを問う問題(89.8%)。ISSは約90分で地球を一周していることから約16回とわかる。フルマラソンの距離を5秒で完走してしまう速度とも表現できる。

■正答率の低かった問題

【問32】地球を周回して、地球以外の天体の観測を行った人工衛星を選ぶ問題(22.7%)。正解は、約10年にわたって高度550㎞からブラックホールなどを観測した「すざく」。

【問26】地球の軌道面に準拠した天球座標を選ぶ問題(27.8%)。さまざまな座標があって混乱するが、それぞれの使用目的と座標名を関連付けて覚えよう。【問45】平均の密度が最も小さい惑星を問う問題(28.1%)。選択肢の中には太陽系で最も密度が低いことで知られる土星はなく、岩石惑星のみから選ぶ問題であったことが、低い正答率であった要因と思われる。正解は火星。

〇2級

■正答率の高かった問題

【問11】ビッグバン以前に宇宙が急激に膨張した様子を表す語を問う問題(94.1%)。経済用語を転用した「インフレーション」が正解。アラン・グースが最初に用いたといわれる。【問36】高温プラズマ状態であった宇宙が、膨張に伴い冷えて、光が長距離を直進できるようになったことをなんというか問う問題。正答は「宇宙の晴れ上がり」(91.9%)。ビッグバンから約38万年後に起こった。ビッグバンから現在に至る宇宙の歴史について、主な出来事が起きた順番やその特性を問う問題は2級の定番問題である。【問20】系外惑星を見つけるための手法でないものを選ぶ問題(87.3%)。サンプルリターン法は、日本の探査機「はやぶさ」で馴染みがあるためか正答率が高かった。

■正答率の低かった問題

【問48】均時差に関する説明文の穴埋め問題(15.3%)。テキストでは章の中扉に写真付きで解説が掲載されている。グラビアページからの出題も多いので注意。【問23】ケプラーの法則を用いて、水星の軌道離心率と軌道長半径から、近日点と遠日点の太陽-彗星間の距離を求める計算問題(18.9%)。ケプラーの法則に関する問題も、頻出問題ではあるが、毎回正答率が低い。数式をうまく活用できるようにしておこう。【問57】局部銀河群に属し、地球から280万光年にある銀河を問う問題(19.9%)。正解はM33(さんかく座銀河)。天の川銀河、アンドロメダ銀河とともに局部銀河群を形成する主要な銀河のひとつ。

〇1級・準1級

■正答率の高かった問題

【問38】太陽表層の温度と密度分布を表すグラフ中に示された点の領域名を選ぶ問題(83.9%)。これは類題がときどき出題される定番問題なので、90%はほしいところだ。【問33】ドップラー法によって得られる情報として正しいものを選ぶ問題(83.0%)。ドップラー効果は天体の運動を検出するための基本的な観測方法だ。【問19】選択肢の数式から、近日点における公転速度を表す式を選ぶ問題(66.1%)。数式の出題としては、正答率が高かった。

■正答率の低かった問題

【問5】月および惑星の質量と半径の関係を表した理論曲線において、読み取れるものを選ぶ問題(2.7%)。地球のような岩石惑星は、重力作用で球状にはなっているが、質量が変わっても密度はあまり変化しない。したがって、理論曲線の左側のように、質量は半径の3乗に比例して増加する。これは身の回りの固体物質と同じ性質で、固体物質を結び付けているのが静電エネルギーであるためだ。

【問1】超大質量ブラックホール同士の合体から生じる重力波の検出が可能な観測方法について問う問題(6.3%)。最先端の話題の一つであったが、重力波については、テキストなどでもあまり学ぶ機会がないので難易度が高かったかもしれない。

【問15】ブラックホール時空を表現した座標系の名称を選ぶ問題(11.6%)。このタイプの問題はおそらくはじめてで難易度も高かったようだ。曲がった時空間であるブラックホール4次元時空(実際には2次元に落とした時空)を表す方法は数多く考案されている。このような機会にあまり見慣れない時空表現に触れてもらいたい。

〇第18回天文宇宙検定 講評

まず今回の検定のグッドニュースとバッドニュースから簡単に述べたい。

バッドニュースとしては、今回の試験では残念ながら1級合格者が0名であった。これは当検定試験において2回目のことで、前回は第15回試験(2023年5月開催)で1級合格者が出ていない。他の級と同じく1級の試験も毎回同じぐらいのレベルにしているつもりだが、難易度は多少は変動するし、そのときどきでの問題と受験者の相性のよしあしもあるだろう。あと一歩という方はおられたので、懲りずに挑戦を続けていただきたい。

またグッドニュースとしては、今回、当検定では初めて、オンライン受験を導入した。会場に赴くことが難しい受験者の利便性を考えてのことである。さらに当検定の趣旨は楽しみながら天文学を学んでいただくことであり、その学びの成果を自分で確認してもらうことなので、カンニング等は起きないだろう(無意味だろう)と判断したためだ。さて、フタを開けてみると、会場受験者とオンライン受験者の平均点を比較すると、その差はほとんど認められなかった。みなさん、カンニングなどせず、誠実に自分と勝負されたようである。唯一、4級の合格率についてのみ、オンライン受験者の合格率の方が5%ほど高かった。これはオンライン受験資格を中学生以上としたことにより、年少者が受験していないことが影響したと思われる。オンライン導入に際しては、小学生のオンライン受験を希望する声が多く寄せられたので、次回(第19回)から、小学生のオンライン受験を許可することとした(詳しくは公式ホームページ参照)。

さて、毎回、講評の前半では、各級で、正答率の高かった問題と低かった問題について、簡単に紹介している。今回は、問題の正答率について、少し考察・議論してみたい。

まずは正答率の高かった問題の正答率をみてみよう。4級から2級については、正答率の高かった問題の正答率はおおむね90%以上で、100%に近い場合もあった。また基礎的な問題や定番問題では正答率が高くなる。この傾向は今回に限らず、従来もだいたい同じだ。4級から2級については、出題範囲がテキストに限られているので、テキストをきちんと勉強すれば、その成果がきちんと出るということだろう。ただし、出題範囲が限られていない1級では、さすがに正答率が高いものでも80%ぐらいだ。論理的に考えて正答に辿り着ける問題も少なくないので、知らない内容の問題でも、論理的に正答を推測できないか、時間の許す限り考えてみてほしい。

つぎに正答率の低かった問題の正答率をみてみよう。4級から2級については、正答率の低かった問題の正答率は20%から30%ぐらいが多い(今回の2級は少し低いが)。従来も同様な傾向がある。単純に考えれば、問題の答えがわからなかったのだと思われる。すなわち、4択問題なので、ランダムに回答を選べば、正答率の期待値は25%になるわけだ。テキストは決まっているので、苦手な分野(章)もしっかり読み込んでもらえば、確実に、これらの問題の正答率は上がるだろう。さらに、問題はわからなくても、正答(あるいは正答でない選択肢)の予想がつくこともあるので、下位の級の復習なども含め、幅広く勉強することを勧めたい。ただし、1級では、正答率が低いものは10%程度しかなくて、ランダムに選択した場合より明らかに低いように思われる。1級受験者はさすがにランダムに回答を選んでいるわけでないようだが、逆に、考えすぎてしまうのだろうか。理由ははっきりしないが、この数年の正答率を眺めて、一番、興味深かった現象である。

現代の天文学は文字通り日進月歩であり、2025年6月頃に出版予定の公式テキスト2025年-2026年版でも、新しい内容が盛り込まれている。これからも楽しみながら学び続けてほしい。

2025年4月吉日

天文宇宙検定委員会